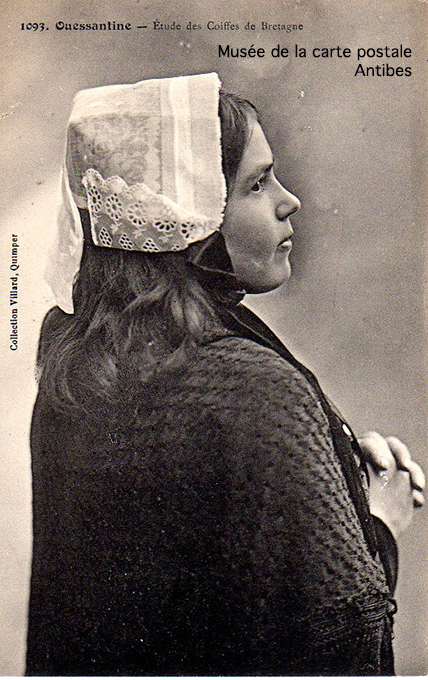

De nos jours, cela pourrait être le titre d’un roman grivois ou même le titre d’un film classé X. Mais en 1907, ce fut le nom donné par un journaliste à l’île d’Ouessant. Il se trouvait sur cette île et en la visitant, il fut frappé par le peu d’hommes rencontrés au cours de ses promenades. Quant aux femmes qu’il découvre, il nous en décrit l’apparence et le comportement courageux face au travail de la terre. Mais également une réaction inhabituelle : sur l’île d’Ouessant les jeunes filles ne voulaient pas être prises en photographies de peur que ces clichés ne soient ensuite utilisés à l’édition de cartes postales destinées à être vendues aux « étrangers » ! Et pourtant quelques Ouessantines figurent bien sur des cartes postales. Désiraient-elles défier la monotonie d’une existence plutôt terne ? Ne serait-ce que pour bien comprendre l’évolution de la condition féminine en seulement un siècle, il faut absolument lire ce texte signé Claude ANET, publié dans le GIL BLAS du 28/08/1907, qui nous invite pour un voyage étonnant et insolite sur l’île des femmes :

L’île des Femmes

Lorsqu’on se promène dans la campagne roussie d’Ouessant, on ne rencontre que des femmes. Ces jours derniers, elles moissonnaient. Je les voyais, jeunes et vieilles, se pencher vers les blés et les couper à ras de terre avec une faucille antique. A toute distance sur les terrains ondulés c’étaient leurs taches noires qui s’agitaient sur les masses jaunes des champs. La cape de travail noire sur la tête, la jupe courte, le corsage serré, les cheveux ballant sur les épaules, elles liaient les gerbes, les entassaient sur des charrettes à deux roues et, le soir, je les rencontrais ramenant le blé à la ferme après une rude journée de travail.

Pendant deux jours, dans les hameaux et dans les fermes, on n’a entendu que le bruit alterné des fléaux qui s’abattaient en cadence sur le blé étalé sur le sol dur et aplani. Lorsqu’on s’approchait, on voyait par-dessus les murs bas les torses vigoureux et les têtes de ces femmes s’abaisser et se relever en suivant le mouvement du fléau. Deux par deux ou quatre par quatre, les unes en face des autres, elles avançaient, reculaient au bruit rythmé des fléaux, avaient l’air de danser une danse lente et ancienne avec force révérences.

Ce sont ici les femmes qui labourent, qui étendent du goémon sur les terres pour les fumer, qui s’occupent du bétail, rentrent les récoltes.

Les hommes, il n’y en a pas à Ouessant, ou si peu. Les hommes de l’île appartiennent à la mer. C’est une maîtresse jalouse qui ne souffre pas de rivale. Elle leur permet de rentrer à la maison juste pour faire des enfants, puis elle les reprend pour longtemps, et souvent elle ne les rend pas.

A quinze ans déjà les garçons partent comme mousses. Puis ils servent dans la marine d’Etat. Bon nombre d’entre eux, une fois leur temps fait, rengagent pour avoir des galons et une retraite. Mon logeur, ici, le père LE GALL, est resté vingt-cinq ans sur les navires de guerre, en est sorti avec la croix de la Légion d’Honneur et une retraite de dix-sept cent francs. Voilà un bel exemple pour les jeunes mousses de l’île et c’est une simple et parlante leçon de choses que de voir M. LE GALL se rendre à la messe le dimanche avec le ruban rouge à la boutonnière de son veston noir. D’autres entrent dans la marine marchande hauturière, c’est-à-dire qu’ils font la grande navigation. Ils se sont mariés au pays, cependant, entre deux voyages ; ils ont femme et, chaque fois qu’ils touchent à Ouessant, leur famille, neuf mois après, s’accroît d’un enfant qui voit le jour alors que son père est déjà en Chine ou à San Francisco.

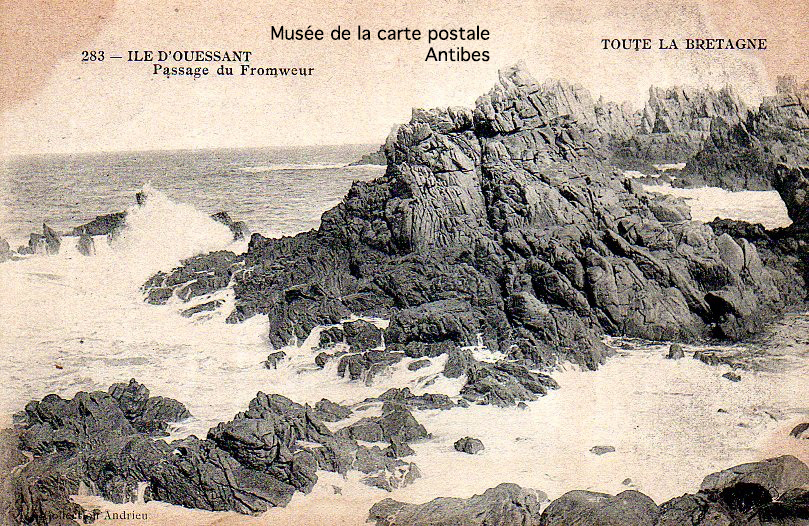

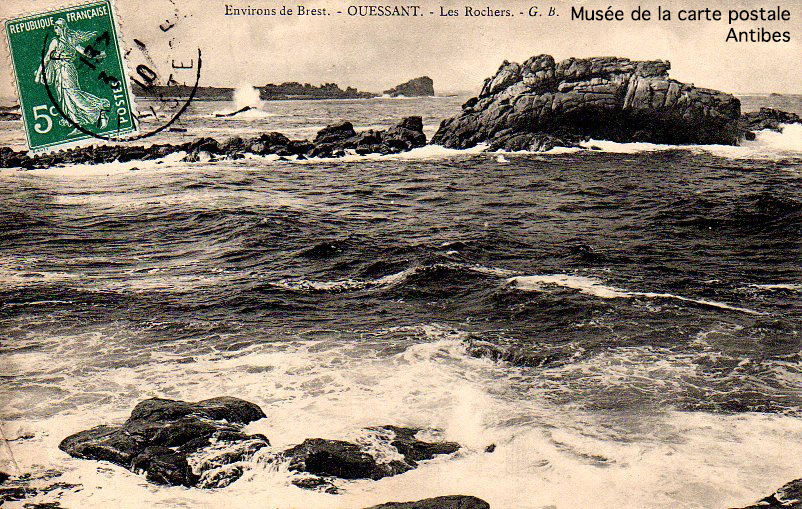

Ceux qui ne partent pas au loin rentrent au pays. C’est le plus petit nombre, car il est dans le caractère des Ouessantais d’aimer la grande mer et les risques des voyages. Ils ont une âme semblable à celle de Simbad le marin qui, ayant échappé à la mort et regagné son foyer, oubliait les périls courus, s’ennuyait au logis et ne pensait qu’à voyager encore. Pourtant il y a quelques hommes à Ouessant. Ils sont tous pêcheurs ; ils vont pêcher le homard et la langouste au loin parmi les récifs et dans les courants fous qui tourbillonnent autour de la redoutable Jument, le gros rocher au sud de Lampaul, sur lequel on construit (cela durera douze ans) un phare. Ils vivent de la mer, ils vivent (et parfois meurent) sur mer. Quand elle est trop mauvaise, ils restent à la regarder de la cale du petit port de Lampaul ou bien ils s’abritent sur la falaise, derrière un rocher et attendent que le vent mollisse. On ne les voit pas dans l’île. La terre, ils ne la connaissent pas ; ils ne lui demandent rien. La terre, c’est bon pour les femmes.

Et c’est ainsi depuis très longtemps. Alors les femmes ont pris le costume qu’il faut pour travailler aux champs. Elles n’ont pas le temps de s’occuper de leurs cheveux ; elles les portent courts, c’est-à-dire qu’ils viennent jusqu’aux épaules, comme aux paysans de jadis. Ils sont divisés par une raie au milieu de la tête. On ne peut pas faire grands frais de coiffure non plus ; elles ont en semaine une cape de drap noir très simple et le dimanche une cape en mousseline raidie, cape plate à angles droits qui colle sur la tête. Elles n’aiment pas la couleur et ne s’en permettent qu’un tout petit brin, un rien de ruban qui passe entre les deux bords du corsage sur la poitrine ; la jupe noire ne va pas plus loin que les chevilles.

Ces filles d’Ouessant ont pour la plupart un beau type. Elles sont droite, bien taillées, brunes, le visage accentué, le nez long, les arcades sourcilières grandes. Elles ne ressemblent en rien aux Bretonnes de la grande terre. Elles sont plutôt pareilles à des Italiennes. Cela a frappé beaucoup de ceux qui ont visité Ouessant. Alors on a imaginé qu’il y avait eu une colonie Italienne à Ouessant au seizième siècle ou même plus tôt. Mais je n’ai trouvé aucun document qui justifiât cette hypothèse.

Elles sont simples et honnêtes ; leur salut vous accueille quand vous passez ; elles sont très naïves, ne se défient de rien, sauf des gens qui veulent les photographier. Elles ont peur de figurer sur les cartes postales que l’on vend aux étrangers. La vie à Ouessant a été patriarcale pendant des siècles ; chacun connaissant chacun ; les riches (oh ! si peu) étaient parents des pauvres, avaient la même existence. Les gens d’Ouessant formaient une grande famille. Elles sont bonnes catholiques, bien qu’elles croient aussi un peu aux esprits, aux lutins qu’on rencontre les soirs où la lune se mêle à la brume sur la lande. Elles travaillent dur pour gagner de quoi vivre et nourrir les enfants. Le père envoie de l’argent qui arrive de très loin et rarement. Les jours où la mer est en colère, elles pensent à lui. Où est-il ? Aujourd’hui, en lisant le journal de Brest, je vois qu’on signale en un seul courrier sept matelots disparus en mer, enlevés par une vague, ou perdus dans le brouillard sur leur doris aux bancs de Terre Neuve.

Cette île des femmes est aussi l’île des veuves.

Comme il y a toujours eu ici plus de femmes que d’hommes, on a parlé de coutumes particulières ; on a dit que c’étaient les filles qui faisaient la cour aux garçons. On cite un proverbe : « Prends quand tu trouveras, nous n’aurons pas chacune le nôtre ». Un écrivain breton a ajouté qu’on pratiquait ici une sorte de mariage à l’essai, que la jeune fille allait habiter chez son fiancé pendant quelque temps et que, s’ils se plaisaient à l’usage, ils allaient ensuite devant la maire et le curé. J’ai interrogé des personnes sur l’île qui en connaissaient bien les coutumes ; elles n’avaient jamais entendu parler de celle-là.

Mais il est une autre tradition curieuse et touchante qui s’est conservée, celle de la cérémonie funèbre en l’honneur des marins disparus en mer. Lorsqu’on apprend qu’un homme d’Ouessant a péri en mer, on lui fait une veillée des morts. Le mort est représentés par une petite croix de cire, la « proella » ; on place une serviette sur une table et, sur la serviette, la « proella », autour de laquelle on dispose quelques cierges. Les parents sont là et les amis. Une prieuse lit un chapitre de la Vie des Saints et les prières des morts. On a eu soin de laisser ouvertes les portes de façon à ce que les âmes errantes dans la nuit puissent entrer et écouter les prières. Puis, l’on offre aux assistants quelque chose à boire et un gâteau national, le Gar. Les hommes racontent les dangers qu’ils ont courus sur mer. La nuit se passe ainsi. Au matin, le clergé vient chercher la « proella », donne l’absoute à la porte, pendant que les cloches sonnent le glas. Le cortège se forme, le plus proche parent porte la « proella ». A l’église, après la cérémonie, tout le monde baise la « proella », et au jour des morts, on la porte au cimetière dans un petit monument où toutes les croix sont réunies.

J’ai vu le monument des « proella ». Tout autour de lui, dans le cimetière, j’ai lu sur les pierres tombales des noms de femmes… Pauvres femmes d’Ouessant !

Il y a aussi dans l’île des petites filles. Elles sont habillées comme les femmes, avec quelques accents de couleur en plus, et ce sont de précieuses petites poupées que l’on voit jouer autour des calvaires ou se rendre à la messe, en grande tenue, le dimanche. Elles ont, comme leurs mères, une ample jupe de drap noir qui leur tombe jusqu’aux chevilles. Même les petiotes, celles de cinq ou six ans, portent ces longues jupes qui donnent à leur démarche quelque chose de comiquement sérieux. Elles ressemblent à des diminutifs de femmes, à des femmes qui n’auraient pas souffert ; elles ont des yeux attendrissants de candeur, les yeux graves qu’ont plus ou moins tous les gens de cette île où les vents, les tempêtes, la brume, rendent les âmes sérieuses. Ces yeux sont larges, bien découpés, le plus souvent bruns. Mais ils ont parfois la couleur ardoise très foncée qu’à la mer profonde au ras de certains rochers du nord de l’île.

Elles plient sur leurs enfantines épaules un petit châle de cotonnade où est représentée une couronne de fleurs très voyantes dans les rouges vifs.

L’île des femmes est aujourd’hui blonde sous le soleil. Le charme d’Ouessant, de cette terre rase, pelée, proie du vent, de la mer, de la brume, comme le dire ?

Au nord de l’île je suis monté sur le plus haut des rochers. J’étais entouré de pierres, je vivais dans un monde désolé et tragique d’où toute vie semblait absente. Mais, en regardant avec plus d’attention, je vis que les rocs étaient tapissés de grands lichens gris, que, dans leurs fentes, de la terre s’est amassée où pousse un gazon dru, semé de pâquerettes et de ces petites fleurs bleues, des veuves, que l’on retrouve, émouvant symbole, dans l’île entière. Le sommet pierreux où j’étais est assailli par les tempêtes qui n’ont pas permis même au lichen de s’accrocher au flanc du rocher. Pourtant, au point le plus haut, il y a un pli de la pierre, pas bien haut, comme la largeur de la main. Et derrière ce mur minuscule, j’ai trouvé une plante qui avait poussé dans un demi-doigt de terre ; trois fleurs, d’une nuance pâle, montaient à l’abri de ces quelques centimètres de pierre.

Le charme de ces fleurs violettes sur ce rocher battu par les vents, c’est le charme même d’Ouessant. De loin, elle apparaît nue dans l’Océan. Mais lorsqu’on se penche sur elle, on découvre que cette île où les pierres remplacent les arbres, a, elle aussi, la grâce délicate d’une fleur.

Claude ANET. »

La fausse héroïne d’Ouessant, et l’authentique :

Même s’il ne l’évoque pas dans son récit, il existait bien sur l’île d’Ouessant une véritable héroïne du nom de Rose HERE, qui dans la nuit du 2 novembre 1903 sauva la vie à 14 marins du navire échoué Le Vesper.

A la suite de ces opérations de sauvetage, Rose HERE figura, décorée de ses médailles sur une carte postale de l’éditeur A.SEYES à Pontoise, d’après un cliché de Godefroy. Comme souvent en pareil cas, la carte postale se trouva assez rapidement épuisée à la vente et les éditeurs décidèrent de rééditer un nouveau cliché.

Or certains « conseillers artistiques » décidèrent que Rose HERE était fort peu « photogénique », pour ne pas dire carrément qu’elle avait un physique ingrat.

Et c’est ainsi que fut édité une nouvelle carte, chez Ledeley (E.L.D.) intitulée « En BRETAGNE : Rose l’héroïne d’Ouessant » en utilisant pour modèle une jeune fille au visage plus « commercialisable » ! Il est possible qu’elle se prénomma Rose et fut originaire d’Ouessant… Le saura-ton un jour… ? Mais à l’évidence elle n’avait d’autre titre de gloire que de servir de « modèle » pour cartes postales. (Notons qu’elle n’arbore qu’une seule médaille, alors que l’authentique Rose HERE en porte 2 accrochées à son corsage.)

Nul doute que cette anecdote a fait le tour de « l’île des femmes » et a dû entraîner de bien houleuses explications. On comprend mieux que les jeunes et belles Ouessantines fuyaient l’objectif des photographes.

En conclusion, amis cartophiles, méfiez-vous des légendes de cartes postales !

carte postale